고단한 청년에게 밥 퍼주는 편의점이 있다

(가톨릭평화신문)

컵라면 먹는 이들에게 밥 한 술 먹이자는 마음에 시작

고객들 일터 떠나거나 이사 때 선물 들고 와 작별 인사

소설 「불편한 편의점」에 마음 따뜻한 야간 점원 ‘독고씨’가 있다면, 서울 강남구 가로수길에는 손님들에게 밥을 해주는 CU편의점 점주 이시원(마르타, 56)씨가 있다. 편의점 문을 열면 오늘도 누군가의 속을 따뜻하게 채워줄 밥 냄새가 퍼진다.

“맛있는 취사를 시작합니다.” 5인용 밥솥의 취사 알림음이 하루 세 번 울리는 20평 남짓한 작은 편의점. 국내외 패션 브랜드와 레스토랑, 인테리어 디자인 회사, 기획사가 즐비한 가로수길에서 이곳은 허기진 배를 채우는 쉼터 같은 공간이다. 점퍼 차림의 20대 청년이 문을 열고 들어서자, 점주는 반갑게 인사를 건넨다.

“현석아, 오늘은 계란밥 해줄까?” “네, 이모!”

작업복 조끼를 입은 이씨는 밥솥에서 갓 지은 현미밥을 퍼 그릇에 담고, 그 위에 달걀을 올린 뒤 전자레인지에 살짝 데운다. 간장과 참기름, 참깨를 뿌리고 그 옆에 김과 배추김치, 깍두기까지 곁들인다. 현석씨가 구매한 라면까지 조리가 완성되자, 집밥 한 상이 차려졌다. 그가 함께 산 즉석밥은 “그건 집에 가져가서 먹어”라는 점주의 말에 가방 속으로 들어갔다.

6명이 앉을 수 있는 테이블 맞은 편에는 라면을 먹은 빈 냄비와 반찬 그릇이 쌓여있다. 참기름과 간장·고춧가루·소금·설탕 등 양념장이 선반 위에 있고, 라면을 끓일 때 넣어 먹을 수 있는 콩나물과 달걀도 놓여있다. 밥은 원하는 만큼 퍼서 먹으면 된다.

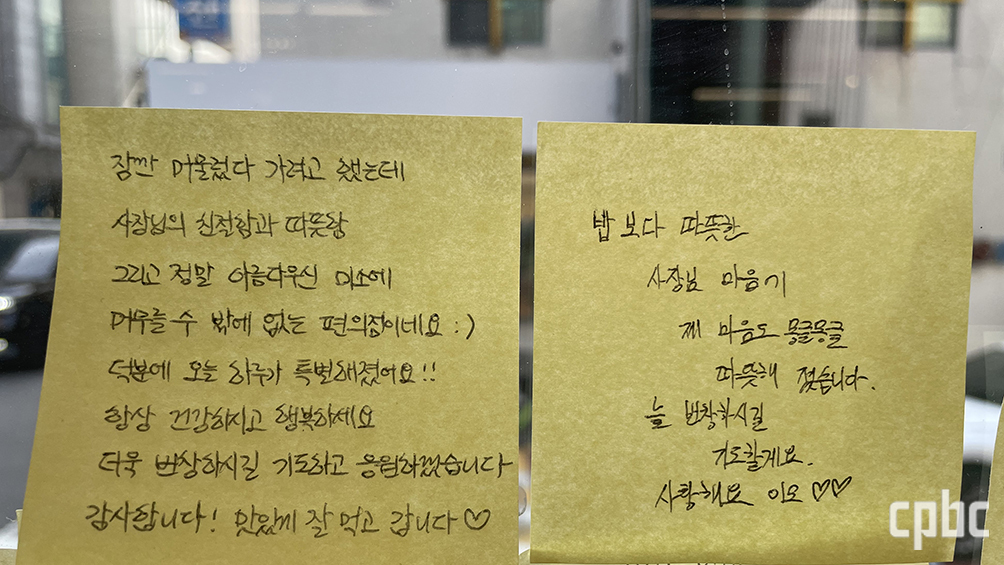

청년이 앉은 테이블 앞 유리벽에는 점주의 구수한 부산 사투리가 담긴 응원 메시지가 적힌 쪽지들이 붙어있다.

“옷 따뜻하게 입고 나갔나? 많이 춥다?. 밥 굶지 말고 따뜻한 거 사 먹고 춥다고 어깨 구부리지 말고 어깨 펴봐. ‘나는 할 수 있다’ 소리치고 자신감 있게 하루 시작합시다.”

이씨는 지난해 9월 말부터 편의점을 운영하고 있다. 밥을 지은 건 편의점을 시작한 지 사흘째 되던 날이었다. 그저 편의점에서 컵라면으로 끼니를 때우는 이들에게 밥 한 숟갈이라도 따뜻하게 말아 먹이자는 마음에서였다. 편의점을 열기 전까지 그는 이 자리에서 두 번의 간판을 바꿔 달며 5년 가까이 식당을 운영해왔다.

남을 해 먹이는 일이 익숙하고 편안한 그는 20년 동안 강원도 삼척에서 지체장애인 대상 이·미용 봉사를 했다. 20대 후반부터 홀몸 어르신의 목욕 봉사를 하며 봉사의 기쁨을 알았다.

편의점을 찾는 고객들은 일터를 떠날 때 혹은 이사할 때 선물을 들고 와 마지막 인사를 한다. 패션 모델로 일하는 외국인 손님들에게서 꽃다발·빵·음료수 등 작별 선물을 받은 적도 많다. 그의 따뜻한 마음에 감동한 아르헨티나 모델은 50만 명의 구독자를 보유한 자신의 채널에 이씨를 소개하기도 했다. 밥을 먹은 외국인 청년이 설거지하고 간 일도 있다. 고마운 마음에 이씨는 그 청년의 뒷모습을 사진으로 남겨두었다.

올해 초부터 ‘밥 주는 따뜻한 편의점’으로 알려지기 시작하면서 전국에서 쌀 후원이 들어왔고, 쿠쿠에서도 밥솥을 후원했다. 지난 명절에는 후원받은 쌀로 송편을 빚어 나눠 먹기도 했다. 편의점 한쪽 냉장고에는 재고 상품뿐 아니라 후원 물품이 빼곡히 쌓여있다.

“힘들수록 나눠 먹자는 것뿐이에요. 밥값이 워낙 비싼 데다가 청년들이 집에서도 집밥을 잘 못 해 먹어요. 다른 의미는 없어요. 누가 알아주든 안 알아주든 이렇게 해야 제 마음이 편하거든요.”

이지혜 기자 bonappetit@cpbc.co.kr